「旧穢多の精神史」と「差別の精神史」の違い

この節で取り上げるのは「旧穢多の精神史」であって、「差別の精神史」あるいは「被差別の精神史」ではありません。

「旧穢多の精神史」は、「精神史」の研究対象が「旧穢多」(穢多とその末裔)という極めて具体的な存在であるのに対して、「差別の精神史」の対象は、「旧穢多」を含む「新平民」・「特殊部落民」・「同和地区住民」・「被差別市民」・・・歴史の進展とともに、常にその概念の外延と内包を拡大してやまない抽象的・観念的な存在である「被差別部落民」です。

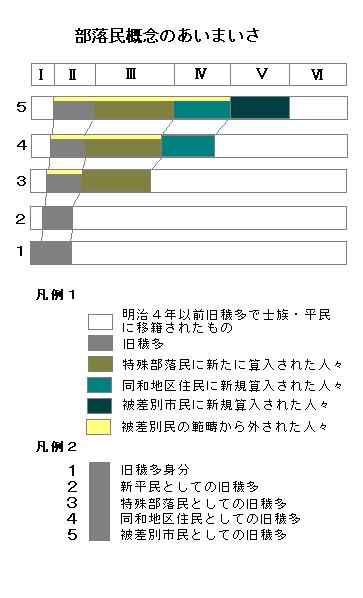

筆者の見解をよりよく理解していただくために、右図を用意しました。

縦軸には、「被差別部落民」を時間系列で5段階(1・2・3・4・5)で表示しています。横軸は、「被差別

部落民」を空間系列で6段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ)で表示しています。

まず、時間系列を説明します。

1 近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」として「穢多の類」(穢多・非人、以下「穢多」とよぶ)として活躍していた時代をさしています。

2 幕末期から明治4年以前の間に、近世幕藩体制下の「穢多」身分から近代中央集権国家の「士族」身分・「平民」身分に移籍された人々と、明治4年の太政官布告以降、近代中央集権国家の「平民身分」にされたが、それに先立つ「平民」(「常民」としての百姓・町人)と区別されて「新平民」と呼ばれた人々の生きた時代を示しています。

3 明治30年代後半以降、近代中央集権国家によって「特殊部落」という政治的概念が導入されますが、「特殊部落民」として生きることを余儀なくされた時代をさしています。「特殊部落民」という概念は、「新平民」と呼ばれた「旧穢多」の他に、近世幕藩体制下の「武士」・「百姓」(町人を含む)身分を相当数含んでいます。

4 戦後の同和対策事業・同和教育事業が実施された時代をしめしています。同和対策事業・同和教育事業の対象地域は、国と地方行政によって「同和地区」として指定された地域です。その「同和地区」の住人に対して「同和地区住民」という概念が適用され、その外延は、「特殊部落民」の他に、「同和地区」に住む相当数の一般の住民をも含んでいました。

5 同和対策事業・同和教育事業終了後の時代をしめしています。部落解放同盟およびその参加の部落研究・部落問題研究・部落史研究の学者・研究者・教育者は、「被差別市民」という概念を導入して、従来の「被差別部落民」と「一般民」との間の線引きを、「被差別市民」・「非被差別市民」という線引きにひきなおそうとしています。

「差別の精神史」ないし「被差別の精神史」が、上記の1・2・3・4・5のすべての時代をひとつのものとして、超時間的に、総合的にとりあげるのに反して、『部落学序説』の筆者のいう「旧穢多の精神史」は、上記の1・2にのみ限定して、歴史的・具体的にとりあげます。

次に空間的系列を説明します。

Ⅰ 明治4年の太政官布告公布以前に、近世幕藩体制下の「穢多」身分から「武士」・「百姓」(町人)に移籍したり、明治以降、近代中央集権国家の「士族」・「平民」に移籍されたひとびとをさします。

Ⅱ 明治4年の太政官布告以後、上記のⅠをのぞく「旧穢多」で、「新平民」とよばれた圧倒的多数のひとびとをさします。

Ⅲ 明治30年代後半、「新平民」とともに、「特殊部落民」という概念の外延にあらたに組み込まれたひとびとをさします。

Ⅳ 戦後、「特殊部落民」とともに、同和対策事業・同和教育事業の対象地域「同和地区」の住民としてあらたに組み込まれたひとびとをさします。

Ⅴ 同和対策事業・同和教育事業終了後の部落解放運動の中で、あらたに「被差別市民」として組み込まれようとするひとびとをさします。

Ⅵ 将来の「被差別部落民」の仮想予備軍です。「被差別部落民」ではない、大多数の国民・市民をさしています。

薄い黄色の帯は、それぞれの時代において「被差別部落民」の範疇にはいらなくなったひとびとをさしています。Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵが、「旧穢多」と共に、「被差別部落民」にあらたに組み込まれていったひとびとを指すのに反して、薄い黄色の帯は「被差別部落民」から離脱していったひとびとを指しています。

現在、一般的に「被差別部落民」と呼ばれているひとびとは、決して「被差別部落民」として一様な存在としてではなく、上記の時間系列と空間系列によって織りなされた多種多様な形をとって、その姿を「現象」せしめているといってもよいでしょう。

いまから20数年前、山口の小さな教会に赴任してきてからというもの、教区の部落差別問題委員会の委員をおしつけられ、また、その委員を辞退したあとも、なんらかのかたちで部落差別問題に取り組んできました。その中で、ときどき、「おれは部落民だ・・・」ということばを耳にしました。筆者は、直接・間接的にそのことば聞くたびに、そのことばをどう受け止めればいいのか、とまどいの思いを持ちました。

あるひとが「おれは部落民だ・・・」と告白すると、一瞬、周囲はシーンと静まりかえります。そして、次の瞬間、そのひとは、「被差別部落民」として語りはじめ、そのひとのことばを聞いているひとは、そのひとの語りを「被差別部落民」のことばとして耳を傾けてしまいます。

「この世の中、すきこのんで自らを部落民であると名乗るひとはいない・・・」という暗黙の前提から、「それにもかかわらず、部落民をなのっている以上、そのひとは、部落民にちがいない。」と推論します。「それが事実なら、われわれはそのひとを部落民と同定し、それなりの関係を持たなければならない・・・。」と受け止めるようになります。

誰ひとり、そのひとに、「あなたは、自分を部落民というが、それはどういう意味ですか・・・。」と問うこともなければ、「あなたの先祖は、どの国のどの村に住み、何をしていたひとですか・・・。」とも、「あなたはいつごろから、被差別部落に住むようになり、どのような被差別経験をしたのですか・・・。」とも問うこともないのです。そのひとの家や血筋、職業が話題にされることもまずないでしょう。もし、変に質問でもしようなら、「部落民にその身元を明らかにすることを求める、その行為こそ差別だ!」とその差別性を指摘されることになるかもしれません。

あるひとが、「おれは部落民だ・・・」と宣言するとき、そして、一般民に対して、「差別者」と「被差別者」の対立的関係で、そのひととの関係を見直すことを要求されるとき、一般的には、そのひとの要求は、そのまま承認されることになった・・・のではないかと思います。

33年間15兆円をついやして実施された同和対策事業・同和教育事業をめぐって、いま、いろいろな不正事件や汚職事件が発生していますが、似非同和行為を蔓延させた背景には、「おれは部落民だ・・・」と言明して、同和対策事業・同和教育事業の利権を要求されるとき、「おれは部落民だ・・・」という表現の検証も認定も、国や地方行政が一切しなかった・・・、その結果として、似非同和行為を暗黙裡に許容することになったと思われます。

『部落学序説』の筆者が、この節で、「「旧穢多」の精神史的考察」について論じるとき、それは、上記の「おれは部落民だ・・・」と名乗るひと(同和行政、同和会・解放同盟・全解連・全国連などの運動団体が、そのことを認めようと認めまいとにかかわらず)を対象にしているわけではありません。「おれは部落民だ・・・」と名乗るひと、上記の空間系列のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴのすべてに該当する可能性がありますし、また、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵのすべてに該当しない可能性もあります。

「差別の精神史」・「被差別の精神史」は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵのすべてを含んで総合的に論じますので、「おれは部落民だ・・・」と名乗るすべてにひとも、その研究対象に含むことになります。

しかし、『部落学序説』の筆者が、この節で、「「旧穢多」の精神史」で論じようとしている「旧穢多」は、上記の時間系列の1と2、空間系列のⅠ・Ⅱに限定されたひとびとです。明治4年の太政官布告で、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」の身分を解かれ、「常民」(「平民」)とされ、「新平民」と呼ばれるようになったひとびとです。

この節で、筆者が耳を傾けようとしているひとびとは、「旧穢多」あるいは「旧穢多の末裔」たちです。明治30年後半以降、「被差別部落民」の拡大された外延であるⅢ・Ⅳ・Ⅴに属するひとびとや、時間系列において、どの段階(1・2・3・4・5)に属するか分からないひとびとではないのです。「旧穢多」の精神史を明らかにするためには、「旧穢多」のみに限定する必要があります。

上記の時間系列の1・2・3・4・5と空間系列のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵのすべてを含んで考察の対象にする「差別の精神史」あるいは「被差別の精神史」と違って、時間系列の1・2、空間系列のⅠ・Ⅱに限定した「旧穢多」の精神史は、まったく別な、異なる精神史です。既存の「差別の精神史」あるいは「被差別の精神史」は、『部落学序説』の筆者がいう、「旧穢多」の精神史を併合・吸収・無化することはできないのです。

0 件のコメント:

コメントを投稿